陈丹青,这个时代最后的文士

来源:画悟艺术网 发布时间:2018-1-24 23:23:00

阅读:3768

01

陈丹青出生的时候,是上海的1953年,那时候上海弄堂里的阳光尚有几分爱玲姐的味道,阳光洒在身上,像好女人给的拥抱。

4岁那年,因爷爷陈砥中是黄埔军校学员,陈丹青父亲陈兆炽被扣上右派的帽子。家中书籍、画册全部收缴,陈丹青无书可读。

到了1970年,陈丹青16岁,上海市户口被一笔勾销,陈丹青到农村插队。离别那日,站台上乌压压的,全是送行的人,大家流着泪。

陈丹青想父亲会和他说几句话,结果父亲看了看他,什么也没说。

车走了!

典雅的上海弄堂换成了破旧农民房,陈丹青和两个男生挤在一张床上,几斤重的老鼠常在被子上打滚。

夜晚没个女人,三个男孩睡一张床实在很难熬,比牛皮明明深夜写作还难熬。三个人如饥似渴地抱着半本《战争与和平》。为了消耗过剩的荷尔蒙,陈丹青拿收集来的烟盒画小画,一画就是三年。

到20岁,陈丹青辗转到了苏北江浦公社当知青,江浦公社响应号召,办了一个骨灰盒厂,陈丹青被分配到火葬场画骨灰盒。一年下来,画了整整一千个。江南士子多风雅,陈丹青画骨灰盒笔法娟秀、线条风雅。

20岁的直男每天抱着骨灰盒,想想这事,也挺吓人。寂寞难耐的陈丹青常约村里老木匠,就着咸菜,喝酒,吹牛。

可心里却想:啥时候我也能有一间自己的画室,拉着一堆穷哥们,像米开朗琪罗那样,爱他妈画什么就画什么。

搁当年,小屌丝想拥有一个独立画室这事,比让特么的贾跃亭回国还难。

回去的路上,22岁的陈丹青冲着天空大骂了几句!

如果不是因为这几句卧槽,我想今天,假如你有幸到了金陵城,你会看到一个拿着保温杯的退休老干部陈丹青,更多情况,你会把他当成发旧的冯裤子一样,忽略不计。

有一句话是这么说的,上帝给你关了一扇门,你感冒一场就好了。

那天,陈丹青淋着大雨回去,高烧不退。

人生苦闷这玩意,就像看漂亮妞,看多了,就知道该干嘛干嘛去了。

从此,陈丹青一门心思扑在绘画上,1978年,他以英语成绩零分的骇人高分,考取了中央美术学院。至今那份英语考试卷上,留着牛逼的汉语答案:

“我是知青,没上过学,不懂外语。”

But 陈丹青还是被录取了,在那个年代,他也拥有了人生第一个画室,主业和一堆青年画家画画,副业聊姑娘。

80年代的文艺青年毕生致力于三个梦想:去死、去流浪、去西藏。1980年,陈丹青进藏,西藏之美,好山好水好荒凉,好牛好马好姑娘。

雪山草地、苍鹰骏马,几百公里,廖无人烟。大自然的美,其实就是打个喷嚏,放个屁,都可以惊起成群乌鸦扑翅而飞,然后压低天空,而你站在那里,却被感动得痛哭流涕。

陈丹青整个人被惊呆了,回到北京,扎在画室,一个月不出门,画《西藏组画》。

然后《西藏组画》火了

陈丹青出生的时候,是上海的1953年,那时候上海弄堂里的阳光尚有几分爱玲姐的味道,阳光洒在身上,像好女人给的拥抱。

4岁那年,因爷爷陈砥中是黄埔军校学员,陈丹青父亲陈兆炽被扣上右派的帽子。家中书籍、画册全部收缴,陈丹青无书可读。

到了1970年,陈丹青16岁,上海市户口被一笔勾销,陈丹青到农村插队。离别那日,站台上乌压压的,全是送行的人,大家流着泪。

陈丹青想父亲会和他说几句话,结果父亲看了看他,什么也没说。

车走了!

典雅的上海弄堂换成了破旧农民房,陈丹青和两个男生挤在一张床上,几斤重的老鼠常在被子上打滚。

夜晚没个女人,三个男孩睡一张床实在很难熬,比牛皮明明深夜写作还难熬。三个人如饥似渴地抱着半本《战争与和平》。为了消耗过剩的荷尔蒙,陈丹青拿收集来的烟盒画小画,一画就是三年。

到20岁,陈丹青辗转到了苏北江浦公社当知青,江浦公社响应号召,办了一个骨灰盒厂,陈丹青被分配到火葬场画骨灰盒。一年下来,画了整整一千个。江南士子多风雅,陈丹青画骨灰盒笔法娟秀、线条风雅。

20岁的直男每天抱着骨灰盒,想想这事,也挺吓人。寂寞难耐的陈丹青常约村里老木匠,就着咸菜,喝酒,吹牛。

可心里却想:啥时候我也能有一间自己的画室,拉着一堆穷哥们,像米开朗琪罗那样,爱他妈画什么就画什么。

搁当年,小屌丝想拥有一个独立画室这事,比让特么的贾跃亭回国还难。

02

插队6年后,陈丹青争取到南京商业局招收名额,填了表,又通过了体检,眼看就要回城了。可最后一关,却被有关系的顶替了。

插队6年后,陈丹青争取到南京商业局招收名额,填了表,又通过了体检,眼看就要回城了。可最后一关,却被有关系的顶替了。

回去的路上,22岁的陈丹青冲着天空大骂了几句!

如果不是因为这几句卧槽,我想今天,假如你有幸到了金陵城,你会看到一个拿着保温杯的退休老干部陈丹青,更多情况,你会把他当成发旧的冯裤子一样,忽略不计。

有一句话是这么说的,上帝给你关了一扇门,你感冒一场就好了。

那天,陈丹青淋着大雨回去,高烧不退。

人生苦闷这玩意,就像看漂亮妞,看多了,就知道该干嘛干嘛去了。

从此,陈丹青一门心思扑在绘画上,1978年,他以英语成绩零分的骇人高分,考取了中央美术学院。至今那份英语考试卷上,留着牛逼的汉语答案:

“我是知青,没上过学,不懂外语。”

But 陈丹青还是被录取了,在那个年代,他也拥有了人生第一个画室,主业和一堆青年画家画画,副业聊姑娘。

80年代的文艺青年毕生致力于三个梦想:去死、去流浪、去西藏。1980年,陈丹青进藏,西藏之美,好山好水好荒凉,好牛好马好姑娘。

雪山草地、苍鹰骏马,几百公里,廖无人烟。大自然的美,其实就是打个喷嚏,放个屁,都可以惊起成群乌鸦扑翅而飞,然后压低天空,而你站在那里,却被感动得痛哭流涕。

陈丹青整个人被惊呆了,回到北京,扎在画室,一个月不出门,画《西藏组画》。

然后《西藏组画》火了

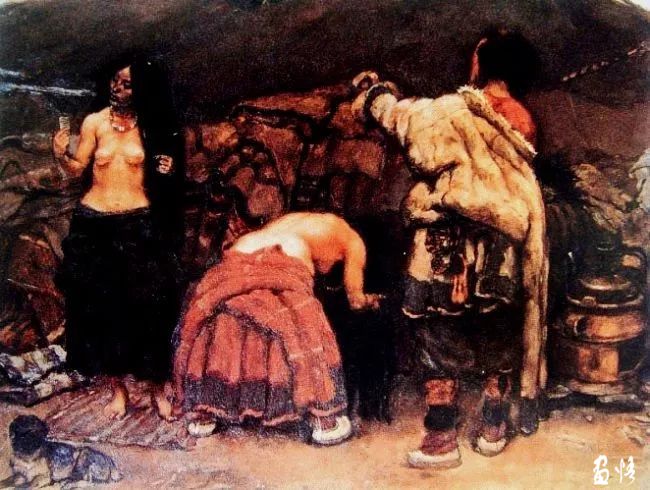

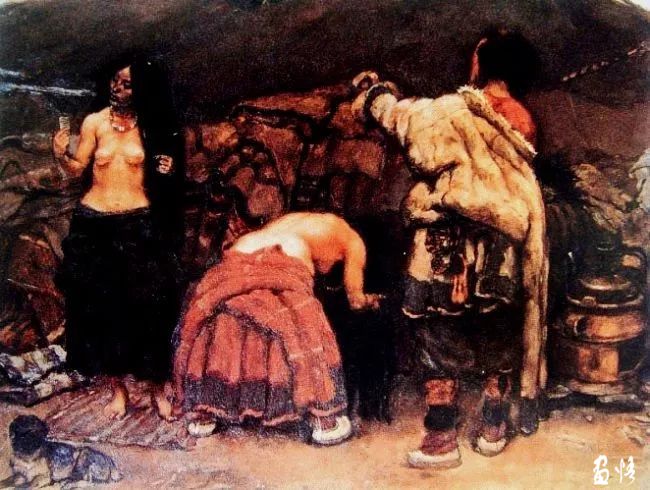

陈丹青油画

绛红色的色彩掠过大地

披着藏袍的男孩走过山岗

牦牛群边是一群袒胸露乳的好姑娘

一切都是野的,生命是野的

风是野的,草原是野的

当时的中国,没有一个人用这样的笔法去描述西藏。那是完全未知的疆土,从未被书写过的大地。在自然大美面前,你除了敬畏以外,还能做什么吗?

80年代,陈丹青和朋友们一起画画,没日没夜地瞎玩。那个年代的人,彪悍勇敢,简单温暖。那个年代有很多聚会,有很多意气相投的人,靠性情,靠机智,靠豪爽,没日没夜天天这样过。

可80年代,人间最好的地方还是大洋彼岸的美国。

03

美国是圣殿,是逃离者,玩世不恭者,叛逆者的天堂。挣的是 dollar,喝的是coke,阳光叫sunshine,我们曾经都这么天真地以为,美国就是我们穷极一生想去的地方。

1982年,陈丹青移居美国。他有那个年代全部的叛逆,留着长发,穿着喇叭裤,像一头闯进异域里的公牛。

后来陈丹青说,当时自己还是蛮傻逼的。到了美国谁认识你啊,你在国内搞的那点名气,放到美国鸟也不算,对美国人来说,你就是一张中国人的脸。

为了生活,陈丹青画小画拿去卖,一张十美元,偶尔也给美国的家庭孩子教教课。最穷的时候,到理发店理发,一问要花十几块美元,他兜比脸还干净,就干脆自己动手给推了个板寸。

1983年春, 陈丹青低头赶路,在人群中看到一张干净而高傲的脸,这个人是木心。两人常常聊天,彻夜不眠,好多次陈丹青送木心回住处,仍然觉得聊得不尽兴,又上楼热了牛奶继续聊,分别时,天已大亮。

1988年底,陈丹青组织了大陆学生拜木心为师,木心讲课,如孔子带着学生周游列国,行过之处,有情有义。

师徒二人结伴壮游,去罗马,去巴黎,去彼得堡,去看世界名画。

绛红色的色彩掠过大地

披着藏袍的男孩走过山岗

牦牛群边是一群袒胸露乳的好姑娘

一切都是野的,生命是野的

风是野的,草原是野的

当时的中国,没有一个人用这样的笔法去描述西藏。那是完全未知的疆土,从未被书写过的大地。在自然大美面前,你除了敬畏以外,还能做什么吗?

80年代,陈丹青和朋友们一起画画,没日没夜地瞎玩。那个年代的人,彪悍勇敢,简单温暖。那个年代有很多聚会,有很多意气相投的人,靠性情,靠机智,靠豪爽,没日没夜天天这样过。

可80年代,人间最好的地方还是大洋彼岸的美国。

03

美国是圣殿,是逃离者,玩世不恭者,叛逆者的天堂。挣的是 dollar,喝的是coke,阳光叫sunshine,我们曾经都这么天真地以为,美国就是我们穷极一生想去的地方。

1982年,陈丹青移居美国。他有那个年代全部的叛逆,留着长发,穿着喇叭裤,像一头闯进异域里的公牛。

后来陈丹青说,当时自己还是蛮傻逼的。到了美国谁认识你啊,你在国内搞的那点名气,放到美国鸟也不算,对美国人来说,你就是一张中国人的脸。

为了生活,陈丹青画小画拿去卖,一张十美元,偶尔也给美国的家庭孩子教教课。最穷的时候,到理发店理发,一问要花十几块美元,他兜比脸还干净,就干脆自己动手给推了个板寸。

1983年春, 陈丹青低头赶路,在人群中看到一张干净而高傲的脸,这个人是木心。两人常常聊天,彻夜不眠,好多次陈丹青送木心回住处,仍然觉得聊得不尽兴,又上楼热了牛奶继续聊,分别时,天已大亮。

1988年底,陈丹青组织了大陆学生拜木心为师,木心讲课,如孔子带着学生周游列国,行过之处,有情有义。

师徒二人结伴壮游,去罗马,去巴黎,去彼得堡,去看世界名画。

陈丹青(左)和木心(右)

木心和陈丹青有一次吃饭,邻座坐了两个外国人,陈丹青问邻座是不是意大利人,一问,果然是,丹青有点得意。

可木心却说:“你刚去过意大利,你想证明你的虚荣,人难免会这样,但要克制,这是随口就来的虚荣心。”

陈丹青的脸,立马红到耳根。

这就是木心教会陈丹青的:“修养是很具体的,就是一件件小事。一句话熬不住,就失了教养。”

人的一生,即使见了全世界,也未必内心壮阔,人活于世,教养第一,谦卑第二,活就要活出格局,活出内心辽阔。只有真正见过了大海,才不会轻易显山显水,才能真正向美低头。

壮游了全世界,陈丹青重新审视自己,也重新审视中国。他用二十年认识世界,也用了二十年,重回中国。

04

2000年,陈丹青接受清华大学美术学院的特聘,任教授及博士生导师。

陈丹青说:美国是一个巨大的参照。我在美国看见每件事情都会想到中国,所以我跟人说出国不是为了去看国外,其实你会看清自己。

可回国之后,一切并不顺利!

2002年,在陈丹青的画室内,一个女学生坐在陈丹青的面前哭。这个学生绘画成绩位居第一,却因英语和政治各差一分落榜,不能被录取。学生问:

陈老师,请问搞艺术,非要会英语吗?

陈丹青摇摇头,说:黄宾虹会英语吗?齐白石会英语吗?他们都不会,但是他们都是最好的艺术家。

女学生回去后,在北京租了房专攻外语和政治。第二年考试,政治过关了,但外语仍没及格,再次落榜。陈丹青向学院建议,学院并未采纳,那名落榜的考生只好去英国念美术系。那天,陈丹青痛心疾首,陈丹青的无力是当代所有读书人的无力。

这样的事,两年里,发生过不止一次。

2004年末,陈丹青递交辞呈:我之请辞,非关待遇问题,亦非人事相处的困扰。我深知,这一决定出于对体制的不适应,及不愿适应。

带完最后一拨6位学生后,陈丹青毅然离开了清华大学。走之前,他说:

不从众,保持独立人格,坚守个人的价值观,这在中国,非常难。

木心和陈丹青有一次吃饭,邻座坐了两个外国人,陈丹青问邻座是不是意大利人,一问,果然是,丹青有点得意。

可木心却说:“你刚去过意大利,你想证明你的虚荣,人难免会这样,但要克制,这是随口就来的虚荣心。”

陈丹青的脸,立马红到耳根。

这就是木心教会陈丹青的:“修养是很具体的,就是一件件小事。一句话熬不住,就失了教养。”

人的一生,即使见了全世界,也未必内心壮阔,人活于世,教养第一,谦卑第二,活就要活出格局,活出内心辽阔。只有真正见过了大海,才不会轻易显山显水,才能真正向美低头。

壮游了全世界,陈丹青重新审视自己,也重新审视中国。他用二十年认识世界,也用了二十年,重回中国。

04

2000年,陈丹青接受清华大学美术学院的特聘,任教授及博士生导师。

陈丹青说:美国是一个巨大的参照。我在美国看见每件事情都会想到中国,所以我跟人说出国不是为了去看国外,其实你会看清自己。

可回国之后,一切并不顺利!

2002年,在陈丹青的画室内,一个女学生坐在陈丹青的面前哭。这个学生绘画成绩位居第一,却因英语和政治各差一分落榜,不能被录取。学生问:

陈老师,请问搞艺术,非要会英语吗?

陈丹青摇摇头,说:黄宾虹会英语吗?齐白石会英语吗?他们都不会,但是他们都是最好的艺术家。

女学生回去后,在北京租了房专攻外语和政治。第二年考试,政治过关了,但外语仍没及格,再次落榜。陈丹青向学院建议,学院并未采纳,那名落榜的考生只好去英国念美术系。那天,陈丹青痛心疾首,陈丹青的无力是当代所有读书人的无力。

这样的事,两年里,发生过不止一次。

2004年末,陈丹青递交辞呈:我之请辞,非关待遇问题,亦非人事相处的困扰。我深知,这一决定出于对体制的不适应,及不愿适应。

带完最后一拨6位学生后,陈丹青毅然离开了清华大学。走之前,他说:

不从众,保持独立人格,坚守个人的价值观,这在中国,非常难。

05

陈丹青这个人真“傻”,常说一些有智商、没情商的大实话。

比如有一次,在某个古城建设会议上,主办方请陈丹青去演讲。本来是想陈丹青帮着撑撑场面,说说漂亮话。结果陈丹青“病”又犯了,又说了几句:

我们正在毁灭这座古城,不是因为战争、革命,而是因为建设。贵集团已经做了很多事,尽了很多责任,我倒希望少做点什么。

把想挣钱的建设集团得罪了,他总是试图撕碎一些虚伪的假象。

还有一次,主持人说余秋雨是现代文化学者的典范,问陈丹青老师怎么看待这个问题,陈丹青“病”又犯了,说:余秋雨首先是一个官员,其次才是一个文化学者。主持人又问,如何看待于丹老师。陈丹青又回答:于丹是一个能说会道的大学辅导员。

两句话,把余秋雨和于丹,连带出版社,文化公司,会议举办方全部得罪了。

在当代中国,一个公众人物,只需要三年学会说话,终生学会闭嘴就可以名利双收。可陈丹青却是一堆“聪明人”中最大的“傻子”。

在文化人都变为生意人的今天,他却非要保持一个读书人该有的体面,脏话也越来越多。

比如有一次,有公司跟他讲中国的文化如何利用,陈丹青脸突然沉下来。回一句:

中国人太多了,该利用的都利用完了,忽然想起文化忘了,赶紧来弄文化,扯淡嘛。

在更多人的眼里,陈丹青是个永远不和时代合作的人。

可我身边的女士朋友说,每次参加活动遇到陈丹青老师,陈丹青都很绅士,会给女士倒水,话也不多,很体贴。这些年,也没有听到一个关于他的绯闻。

陈丹青常还爱和年轻人聊天,无架子,有长者之风。当代中国的年轻人有一个通病,不爱求知,所见极有限,大多数年轻人迷失在太多讯息中,而讯息又不等于眼界。

陈丹青去大学讲课,一个学生站起来问他:老师,请问活着有什么意义?

陈丹青想了想,说:干点实事,吃爱吃的东西,做喜欢做的事,恋爱失恋,使劲拥抱生活,哪样不比纠结“活着的意义是什么”这样抽象的问题强?活着,不是最自然的事吗?还需要问为什么吗!

作为长者,陈丹青希望年轻人不要自暴自弃,能做事的做事,能发声的发声。有一分热,发一分光,即便如萤火,也可以在黑暗里发一点光。

陈丹青说:我最怕看见年轻人自卑,也不希望中国人有一张被欺负的脸。

陈丹青这个人真“傻”,常说一些有智商、没情商的大实话。

比如有一次,在某个古城建设会议上,主办方请陈丹青去演讲。本来是想陈丹青帮着撑撑场面,说说漂亮话。结果陈丹青“病”又犯了,又说了几句:

我们正在毁灭这座古城,不是因为战争、革命,而是因为建设。贵集团已经做了很多事,尽了很多责任,我倒希望少做点什么。

把想挣钱的建设集团得罪了,他总是试图撕碎一些虚伪的假象。

还有一次,主持人说余秋雨是现代文化学者的典范,问陈丹青老师怎么看待这个问题,陈丹青“病”又犯了,说:余秋雨首先是一个官员,其次才是一个文化学者。主持人又问,如何看待于丹老师。陈丹青又回答:于丹是一个能说会道的大学辅导员。

两句话,把余秋雨和于丹,连带出版社,文化公司,会议举办方全部得罪了。

在当代中国,一个公众人物,只需要三年学会说话,终生学会闭嘴就可以名利双收。可陈丹青却是一堆“聪明人”中最大的“傻子”。

在文化人都变为生意人的今天,他却非要保持一个读书人该有的体面,脏话也越来越多。

比如有一次,有公司跟他讲中国的文化如何利用,陈丹青脸突然沉下来。回一句:

中国人太多了,该利用的都利用完了,忽然想起文化忘了,赶紧来弄文化,扯淡嘛。

在更多人的眼里,陈丹青是个永远不和时代合作的人。

可我身边的女士朋友说,每次参加活动遇到陈丹青老师,陈丹青都很绅士,会给女士倒水,话也不多,很体贴。这些年,也没有听到一个关于他的绯闻。

陈丹青常还爱和年轻人聊天,无架子,有长者之风。当代中国的年轻人有一个通病,不爱求知,所见极有限,大多数年轻人迷失在太多讯息中,而讯息又不等于眼界。

陈丹青去大学讲课,一个学生站起来问他:老师,请问活着有什么意义?

陈丹青想了想,说:干点实事,吃爱吃的东西,做喜欢做的事,恋爱失恋,使劲拥抱生活,哪样不比纠结“活着的意义是什么”这样抽象的问题强?活着,不是最自然的事吗?还需要问为什么吗!

作为长者,陈丹青希望年轻人不要自暴自弃,能做事的做事,能发声的发声。有一分热,发一分光,即便如萤火,也可以在黑暗里发一点光。

陈丹青说:我最怕看见年轻人自卑,也不希望中国人有一张被欺负的脸。

陈丹青自画像

06

人间的事大多很丧,相遇也多半是无疾而终。当智慧的胆怯还在犹豫的时候,勇敢的无知已经开始行动了。

有时候想想,我们这个泥沙俱下的时代,还有陈丹青这样的人蛮好的。他像一面镜子,照着我们被时代拉长的身躯不至于太走形。好像这个人,穿着一身呢子西装,戴着黑框眼镜,眼睛永远都是绷得又大又圆,望着我们,不至于让我们走得太远,迷失太多,警惕着我们看看出走多年的自己,看一下自己的灵魂还在不在。

这个时代里,有时候走在街上,看着周围的行人,好像每个人都变了,陈丹青却没怎么变。好像活在民国,活在宋代,还有文人的性情和风骨,还有文人应该说的垃圾话。还保持读书人清醒,还保持读书人该有的严肃性,不媚俗,也不讨好谁。

这几年,陈丹青独住在老式住宅里,窗口有很多粗壮的杨树,从秋天到冬天,树叶渐渐落尽,露出枝干和鸟窝,早晨依然有鸟叫。陈丹青在屋子里看书,写作,听音乐,有时独自去楼下的小菜场买菜。

他说话常有一些上海音,戴着一副圆框眼镜,端坐在那里,讲话慢条斯理,停顿的时候微微笑着,斯文中透着英气与随和。

当别人以为,他站出来说一些脏话,一定是很气愤时,他自己却说:

我几乎从来不生气,因为我认为没必要,有问题就去解决,不要让别人的错误影响自己。但我不生气,不代表我没脾气。我不计较,不代表我脾气好。如果你非要触摸我的底线,我可以告诉你,我并非良善。

06

人间的事大多很丧,相遇也多半是无疾而终。当智慧的胆怯还在犹豫的时候,勇敢的无知已经开始行动了。

有时候想想,我们这个泥沙俱下的时代,还有陈丹青这样的人蛮好的。他像一面镜子,照着我们被时代拉长的身躯不至于太走形。好像这个人,穿着一身呢子西装,戴着黑框眼镜,眼睛永远都是绷得又大又圆,望着我们,不至于让我们走得太远,迷失太多,警惕着我们看看出走多年的自己,看一下自己的灵魂还在不在。

这个时代里,有时候走在街上,看着周围的行人,好像每个人都变了,陈丹青却没怎么变。好像活在民国,活在宋代,还有文人的性情和风骨,还有文人应该说的垃圾话。还保持读书人清醒,还保持读书人该有的严肃性,不媚俗,也不讨好谁。

这几年,陈丹青独住在老式住宅里,窗口有很多粗壮的杨树,从秋天到冬天,树叶渐渐落尽,露出枝干和鸟窝,早晨依然有鸟叫。陈丹青在屋子里看书,写作,听音乐,有时独自去楼下的小菜场买菜。

他说话常有一些上海音,戴着一副圆框眼镜,端坐在那里,讲话慢条斯理,停顿的时候微微笑着,斯文中透着英气与随和。

当别人以为,他站出来说一些脏话,一定是很气愤时,他自己却说:

我几乎从来不生气,因为我认为没必要,有问题就去解决,不要让别人的错误影响自己。但我不生气,不代表我没脾气。我不计较,不代表我脾气好。如果你非要触摸我的底线,我可以告诉你,我并非良善。

闽公网安备35060302000124号

闽公网安备35060302000124号