打开世界之门的灵光

2020-07-08 吴国全( 黑鬼 老赫)

老赫的《光诗》新系列:打开世界之门的灵光

文/夏可君

中国当代水墨艺术,经过此2020年全球化新冠病毒的打断,也经历着关口的考验,不经过生死考验的艺术,即,没有把水墨的品性:黑的更黑,白的更白,没有让水墨的“黑白主义”哲学,在生死面前,发挥到极致,让水墨经受生死之侵袭,水墨艺术又如何具有灵魂的深度?艺术作品又如何具有精神的强度?

艺术,从来都应该是大灵魂的呼吸,是精神强度的极致表现,仅仅关涉灵魂的品质。2020年的生命考验,如何锻造出水墨的灵魂,如何重新打开世界之门?

单纯以形式语言、以材质的表现力、以技巧的复制,以观念的制作,等等,为艺术表达的时代,已经过去了。当代水墨艺术必须经过一次生死的洗礼,才可能重获水墨的魂魄。

在困守武汉几个月的水墨艺术家老赫2020年的新作——《光诗》系列新作上,我们看到了穿越生死的魂魄之光的来临,感受到了水墨接纳光力,改变水墨气度的新绘画。

在老赫新作上涌动的光波,其纯粹的灵光打开了灵魂的世界之门。

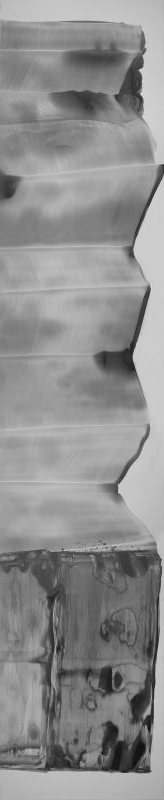

《光诗》之80

(115cm×574 cm)

硬质纸水墨加其它

2020年

《光诗》之70

(160cm×340cm)

硬质纸水墨加其它

2020年

《光诗》之71

(160cm×464cm)

硬质纸水墨加其它

2020年

《光诗》之72

(160cm×600 cm)

硬质纸水墨加其它

2020年

《光诗》之65

(160cm×600cm)

硬质纸水墨加其它

2020年

《光诗》之66

(160cm×600cm)

硬质纸水墨加其它

2020年

《光诗》之67

(160cm×468.5cm)

硬质纸水墨加其它

2020年

1,西方之光的形而上学强力

在德里达的解构哲学看来,西方文化及其绘画艺术的整个视觉语言表现为一种有待于批判的“光感中心论”或“太阳中心主义”,所谓的在场中心论其实是“光”直接显现自身在场的力量或强力意志。

无论是唯一神论的宗教神学还是哲学理性的明证性,无论是光锥学的视觉数学化还是人性的启蒙自主,从文艺复兴以来变得尤为明确,我思故我在——不过是目光射线纯粹的自身明证性。此光的形而上学,作为第五元素的灵光,一直隐含着光的力量(power)或暴力(violence),以祛除黑暗的名义,光的刺穿、穿透、开启等行动,其光照打开的方式,一直隐含着暴力的撕开与主体的强力意志。

以至于海德格尔后期在“显-隐”的张力中,更为强调“隐藏”的重要性,他反思技术的集置与揭示时,试图通过艺术,尤其是自然化的艺术,来消解光的暴力,走向林间隙地的神秘,但对此转化,西方当代艺术并没有给出明确的回应,也许中国艺术家可以给出更为恰当的综合?即,“光气融合”是一种隐含的期待?

这是当代艺术不得不再次面对的疑难:如果数字复制技术导致一切更为透明敞视化,艺术的魅力是否就是去守护世界残剩的秘密?但又不可能不面对光的穿透力量。那么,如何在隐藏中还有着显现?并且让隐藏的保持为隐藏的?这就是本雅明也试图触及的根本问题:“面纱”之美如何可能?如何以光感来编织一道面纱,又并不撕裂面纱本身,而且此面纱似乎又自身化解,播散自身,并不形成自身的执念,又依然保留了面纱之美的灵晕,如此的多重折返,撕开中的保护,敞开中的柔和,如何可能实现出来?

此光的面纱,单靠光感本身是否无法实现?中国的水墨艺术,其“气化”为主的朦胧恍惚感可以化解“光感”的暴力?但气化为主的水墨艺术一旦接纳光感的元素力量,是否又彻底丧失了气化的包裹性?

光感与气化,这并非仅仅是两种文化的差异,而且也是生命感知,还有着存在历史与生存意志显示自身力量的根本不同。

对于艺术而言,有着一个当代的生命感知元素的存在论差异:一方面,是以显现的技术“暴露”一切,还是“保护”生命的秘密,这是显示-隐藏的差异;另一方面,则是突出光感技术的强烈与色彩的丰富性,还是增强气化渗透弥散的隐秘活力?或者说,这两个方面,是否有着相互的转化与相互的渗透?这是当代艺术要面对的根本问题。

《光诗》之64

(160cm×595.5 cm)

硬质纸水墨加其它

2020年

《光诗》之36

(95.5cm×126 cm)

硬质纸水墨加其它

2020年

《光诗》之42

(152cm×171 cm)

硬质纸水墨加其它

2020年

《光诗》之45

(135cm×157.5 cm)

硬质纸水墨加其它

2020年

《光诗》之54

(121cm×187 cm)

硬质纸水墨加其它

2020年

2,中国水墨的气化弱势

不知这是幸运还是不幸,中国水墨绘画,因为禅宗的影响,以王维为起点,在宋代绢本之后,走向水与墨以及宣纸的材质时,逐渐减少了光与影的表达,与唐代敦煌西域的凸凹画法以及金碧色彩的光感不同,宋代以后的文人艺术走向了以“气化”为主的水墨书写性,尤其在“米氏云山”出现之后,更为严格贯彻了“气韵生动”的要求,即便有着宣纸留白的白光,或者说在“雪景图”上面有着光的少许表达,但“光感”几乎被“气化”所代替。

直到晚明的龚贤那里,作为董其昌晚岁的学生,在金陵无疑见过不少基督教绘画,其“积墨法”通过层层黑墨把空白处的留白以强烈的对比逼迫出来,让空白发出白光,无疑开始了气化与光感的结合。但这种结合,在清代水墨绘画并没有贯彻开来,当然在西方人郎世宁那里,绘画接纳了光,但他的写实再现又减弱了气化的生动性。直到黄宾虹晚年,回到龚贤,以信笔反复涂写,在一次次涂写的墨痕之间白处发出墨光,开始接纳光感。随后其学生李可染,因为受到徐悲鸿所提倡的西方油画与素描光影对比的要求,才把黑白对比,通过写生方式,把光影带入到水墨之中,光感与气化开始结合。但因为这些作品过于受到政治图像支配以及写生再现的束缚,光感与气化的关系,并没有得到更为自由与自主的解决。

从85新潮开始,因为受到西方现代艺术影响,中国水墨开始回到材质本身的表现力时,墨的纯粹黑化,西方的光感对墨的冲击,在1990年代张羽《灵光系列》上有所体现,其残圆与破方的对比是实验水墨非常富有代表性的作品,试图以西方的强光来破解水墨的圆气饱满,残圆和破方的形态学独立,打破了太极图的圆环封闭,显现出光的破碎力量,让二者处于悬置与漂浮的撕裂状态。这也是中国水墨艺术比较自觉面对光感与气化的张力关系,光感与气化彼此矛盾冲突,这与1980年代以来东西方文化冲突的理念与反思相关,也与气化的朦胧与光感的穿透——这二者之间的感知悖论相关。但可惜后来张羽并没有延续二者之间的张力深入展开,二者处于分裂之中,而且张羽的《灵光系列》主要在绘画材质与形式对比上展开,还没有触及更为深层的生死魂魄与精神超越的层面。

光感与气化,如何既要体现二者的差异与冲突,又要有着内在的融合,而且是虚薄式含蓄的融合,还要带有灵魂的魄力,这是中国当代绘画,尤其是水墨绘画有待于解决的根本问题。

此外,西方现代性艺术也不是没有面对光感与气化的关系,在英国19世纪的水彩画,尤其是透纳晚期作品上描绘现代工业船的烟雾,面对伦敦的大雾时,雾气与烟云开始进入绘画,模糊了光学透视。随后印象派的莫奈20世纪初画出伦敦塔与桥光气模糊一片的气氛,光感与气化在西方油画才开始自觉地融合。这在塞尚晚期油画的水彩化,莫兰迪晚期静物画上形体融合,以及罗斯科色域绘画色块边缘之间的呼吸关系,“气化”与“氛围”的美学,逐步进入到绘画之中,消解光感的强力。我们这里不讨论这个复杂的过程。

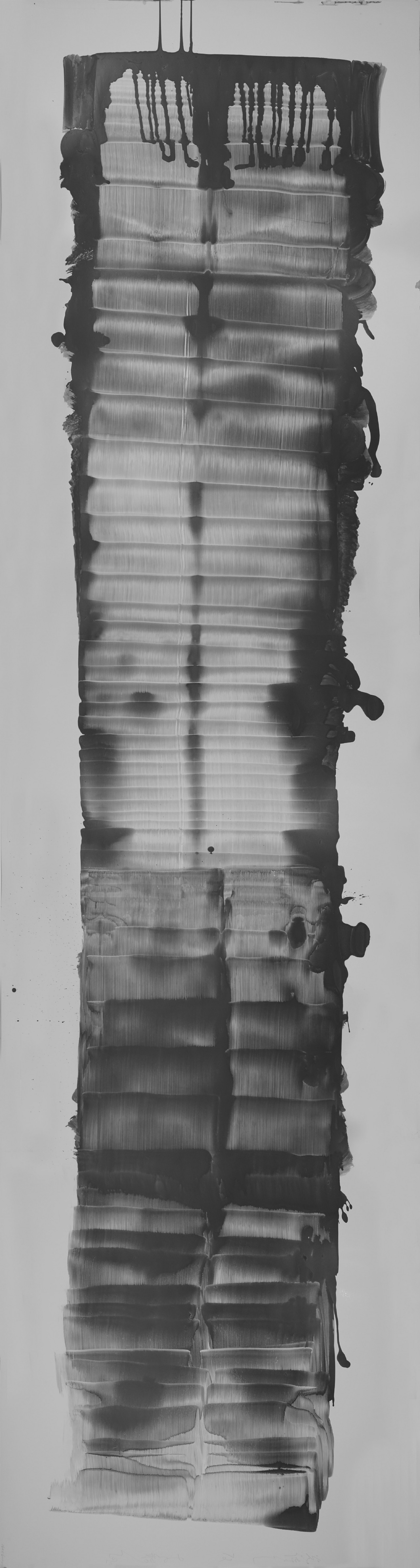

《光诗》之58

(124cm×127 cm

硬质纸水墨加其它

2020年

《光诗》之55

(134cm×164 cm)

硬质纸水墨加其它

2020年

《张爱玲的窗帘》之一

(160cm×286.5cm)

硬质纸水墨加其它

2020年

《光诗》之15

(160cm×347cm)

硬质纸水墨加其它

2020年

《光诗》之19

(160cm×327 cm)

硬质纸水墨加其它

2020年

《光诗》之29

(139cm×227.5 cm)

硬质纸水墨加其它

2020年

《光诗》之30

(90cm×215 cm)

硬质纸水墨加其它

2020年

3,老赫的光波丝语

回到中国当代的水墨新绘画上来,我们在老赫这几年的作品上,尤其在今年2020年新冠病毒全世界传染的时节,面对死亡的逼近威胁,生活在封城数月的武汉,老赫越来越提纯水墨语言,走向他独有的《光诗》系列——“光波丝语”的诗行水墨绘画!

这是灵魂之光在打开世界,这是魂魄在奔走呼喊,水墨材质的潜能被光所打开,自然生命的灵光被激发,这是自然的弥赛亚式救赎(自然的生机被救赎的灵光所唤醒),但又保持柔和的歌咏性,显现与隐藏的张力在这些如同光谱一般的绘画上,无尽涌动又从容镇定,气化与光感得到了平衡,“爱隐藏的自然”得到了充盈地灵光显现,但又保持了光的神秘性,这是海德格尔梦寐以求而不得的艺术语言。

画面上仅仅剩下光丝,一缕缕白色的光丝在平面上一波波展开,形成光波与光丝的诗行,这纯粹的光丝在灰白与光白的色度中徐徐展开,如同巴赫的赋格——这是东方式气化与墨化之后的光丝奏鸣曲,墨色、光感与气化的完美融合。

其一,光丝的微妙法则。

画面以白色的光丝为主,水墨的黑气晕化光白,黑白主义的气化墨色向着白光的明亮转化,这是白光自身的强化,改变了墨色与气化的视觉与质地。在大刷子层层刷出的笔痕中,光丝自身有着节奏地重复,一道道的波光,带着微妙的节奏变化,或者以灰度,或者以白光,或者以黑度,非常严整地展开,形成了光带的节奏,具有音乐赋格一般的严格性,如同神圣的合唱,如同管风琴式的音柱形态,庄严又柔软,颤动又宁静,这是法则的柔和化(如同海德格尔思考fuge与gering,fuegung与Ruhe之间的微妙关系)。

中国传统的气韵生动,因为此光波的颤动,体现得更为纯粹,这是高贵的单纯(Einfacht)与静默的庄严,这是中国传统与西方现代都从未表现过的光感的极致。

其二,光丝的纯粹性。

此光丝的语言更为纯粹,无论是晚明龚贤以积墨法逼出的空白之光,还是实验水墨中张羽抽象皴擦喷染的灵光破块,在语言形式上都还没有走向如此纯粹的形式化与抽象化。老赫的光丝褶痕,水墨的气化与光感融合所形成的“虚间”与“褶痕”,最为体现出笔痕自身的纯粹重复与内在差异。

这些作品也不同于李华生的墨线重复书写,李华生纯粹依靠笔墨弹性与书写工夫的细微笔痕产生震荡墨痕与平面起伏空间,但二者的差异在于,老赫的更为制作化,以大笔刷出,瞬间凝聚的控制技术,持久工作多年后的准确手感,尤其是强化了光感,是以光感为主,而非以墨线与墨块为主,其中又有着微妙的墨色,或者因为加入独有的其它材质,使之呈现出白光丝语的细微变化,形成细微的褶痕与起伏。

光丝看起来若有若无,恍恍惚惚,处于不止息流荡之中,哪怕是整体黑灰的作品上震荡的光丝,充满了呐喊的气息,生命的痉挛与柔韧。它以深沉的墨气,吸纳光的波动,既强化了生命的喘息蠕动,也保留了世界的光芒颤动,以气化吸纳了光芒,但实际上又增强了灵光的诗意力量,使之具有了静谧的生长性,具有紧密的生动气韵,但又避免了任何的具体指向,是纯粹的形式显示。

其三,光波的能量美学。

老赫抽象式刮擦的笔痕唤醒了波能,此波光与光丝的形式化节律,乃是世界丰富性的回声与回响,艺术家捕获或者倾听到了世界震荡的节律,或者是心律的跳动,或者是呼吸的节奏,或者是地震仪的震颤,或者是宇宙的节律,等等,这是世界丰富性的感应,是世界各种波动的丰富回响。

如此的光波与光丝的震荡,就如同宇宙的丝弦,如同天使之翼,是世界神秘力量的振动仪,是心弦的共感。

以此多重的光语所激发出的光谱,在画面形成一套美丽的面纱,如同春季纱窗上的阳光,如同秋日窗帘的私语,如同玻璃的诗意反光,但都被艺术家以水气墨气的渗透,在急速的书写中,利用书法的屋漏痕与飞白的急涩感,留下细微的折痕,以水性气化的微晕来化解白光的强力,使之更为柔和,如同一层“薄纱”,不允许穿透,不允许破坏,只能深情关注,只能轻轻抚爱。

一个艺术家必须发明自己的形式或形态,这不是现存的图像,不是再现与发现,而是必须“发明”出自己独有的形态语言,老赫的“光丝”形态,即便与美国抽象表现主义大师纽曼的单纯“拉链”对比,与罗斯科的重叠“色块”对比,也毫不逊色,这是中国人精神形态在时代废墟上的精神升华,这是中国艺术走向成熟的标志。

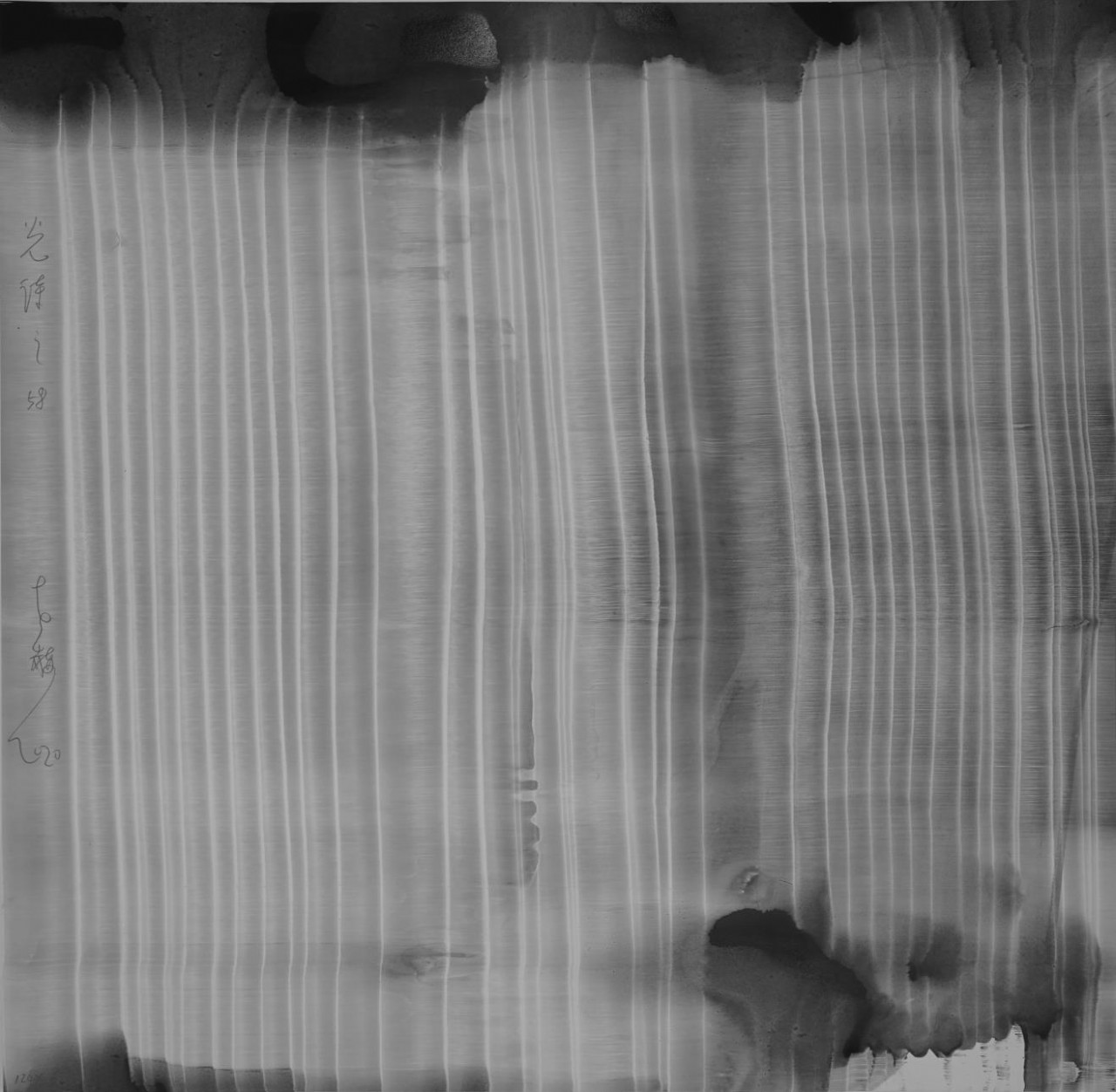

《光诗》之60

(158cm×118 cm)

硬质纸水墨加其它

2020年

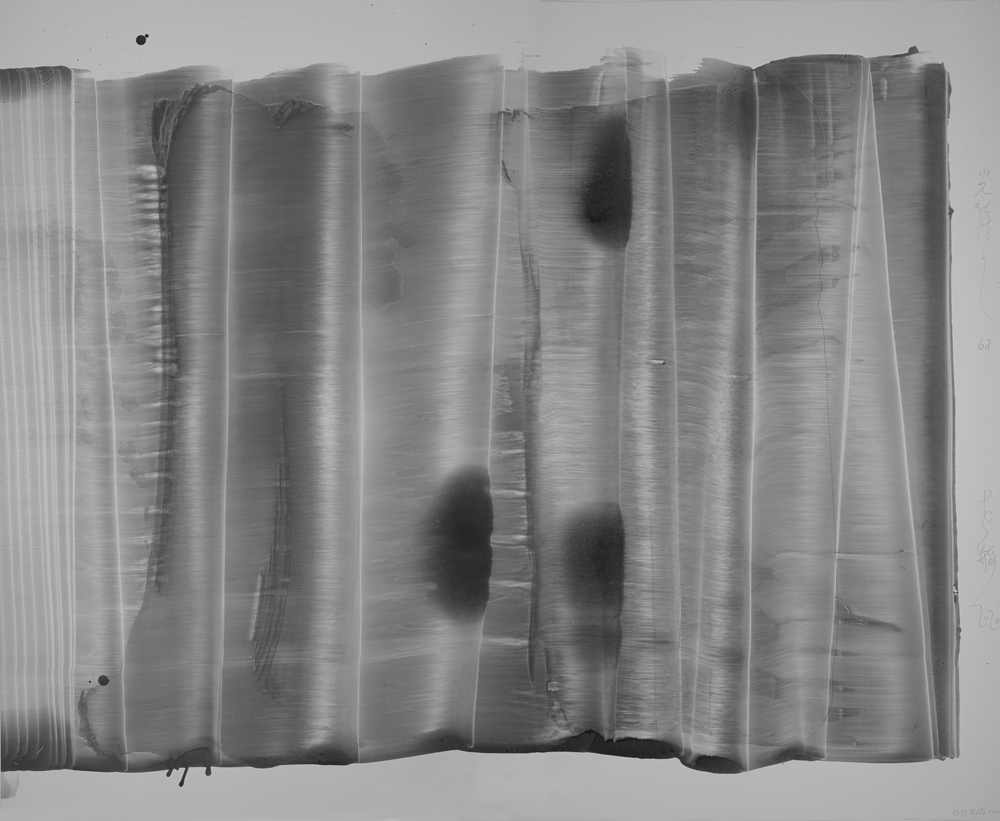

《光诗》之62

(151.5cm×185 cm)

硬质纸水墨加其它

2020年

《光诗》之63

(109cm×216.516 cm)

硬质纸水墨加其它

2020年

4,世界之书:救赎灵光

让光,光丝,光波,光带,光阴,光芒,光明,在画面上荡漾,里面隐含大自然的灵魂,有着大山水的隐秘记忆,有着文化生命的再书写,一切都以光气融合的丝语,在不绝如缕地震动与颤动,这是灵魂在祈祷,如泣如诉,这光的诗行在生长。

光,聚集着光,光在气中波动,光打开着光,气渗透着光,光与气彼此相互渗透,形成不止息颤动的光波涌动,这是能量美学的极致。

因为这是穿越了生死的光丝之思语,光丝的波动,带有其充沛饱满的内在气息与能量,形成内在的张力,这是面对过生死时刻的洗礼与冲刷,甚至携带着病毒泛滥的恐惧,但又有着对于死者的沉默哀悼,绘画成为“哀思”的行动,隐约的墨痕暗示生命的虚无化。

这些作品,很多看起来就如同一本灵光之书,光明之书,无字启示之书,这些光丝之为“丝语”,也是哀悼的“诗行”,“好似”神圣的“泪丝”,那些墨晕隐含其间,“好似”不可抹去的泪水。但同时,“光丝”又在召唤未来,在推动光波自身不止息地震动。这波光如同光明的诗行,一丝丝,一缕缕,永不止息,恍惚的瞬间凝固,如同永恒生命的歌咏,又好似“如如不动”的定力,这是不可摧毁的意志力的见证。

绘画,乃是见证那不可摧毁之物的光芒。水墨绘画,第一次做到了此神圣的见证,这是光丝自身在涌动生成中的波动与祈祷。

老赫的光波丝语作品,乃是超越了死亡,穿越了世界,面对了终极拷问的水墨绘画。中国当代水墨绘画,如果不经历生死之关,如果没有留下泪水与光明不可抹灭的印痕,就没有大灵魂的呼吸。

光气融合,让水墨的气息接纳无尽涌动的光芒,既加强了气化的力量,又接纳了光的敞开性,这是彼此内在的强化与融合,此敞开的让予,乃是“自然的弥赛亚化救赎”,或者,此光的丝丝默化,又何尝不是弥赛亚救赎的自然化?!这才是真正的灵光!

经过生死考验的水墨,经过黑白观念洗礼的水墨,吸纳灵光元素的墨化艺术,打开的并非仅仅是绘画的平面,而是世界之门!

免责声明:以上信息为瀚望号发布,不代表瀚望艺术网观点。

更多内容

阅读 2431